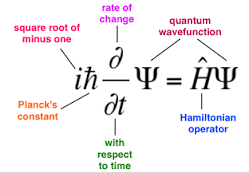

슈뢰딩거 방정식(Wave equation)

슈뢰딩거의 파동방정식은 미분방정식 형태로

하이젠베르크의 행렬형태(Matrix form)의 방정식과 함께

양자역학을 설명하는 양대산맥으로 불리운다.

먼저, 1925년 6월 하이젠베르크가 양자역학의 한 형태인 행렬역학을 완성하게 된다.

그러나, 대다수의 과학자들은 이것은 논리의 비약이 있고, "지저분(?)" 하다라고 평했다.

슈뢰딩거도 하이젠베르크의 행렬로만 가득찬 상상력이 결핍된 수식이라고 평가 절하하였고

프랑스 물리학자 드 브로이의 "물질 = 파동" 개념을 응용한 파동의 개념을 기반으로

슈뢰딩거 방정식을 도입하여

1926년 파동역학을 완성하였다.

이것은 하이젠베르크 행렬역학과 수학적으로 동등하며, 보다 수학적으로 단순하여 시각적이고 이해하기가 수월한 방법으로 평가 받았다.

하지만, 양쪽다 기본전제(공리체계)가 서로 완전히 다른 부분이 많었으므로, 많은 과학자들은 어느쪽의 편도 들어 주지 못했다.

슈뢰딩거의 파동방정식은

기존이론들을 체계적으로 해석 할 수 있는 일반화된 방정식을 제시했다는 점에서 그 의미가 크다

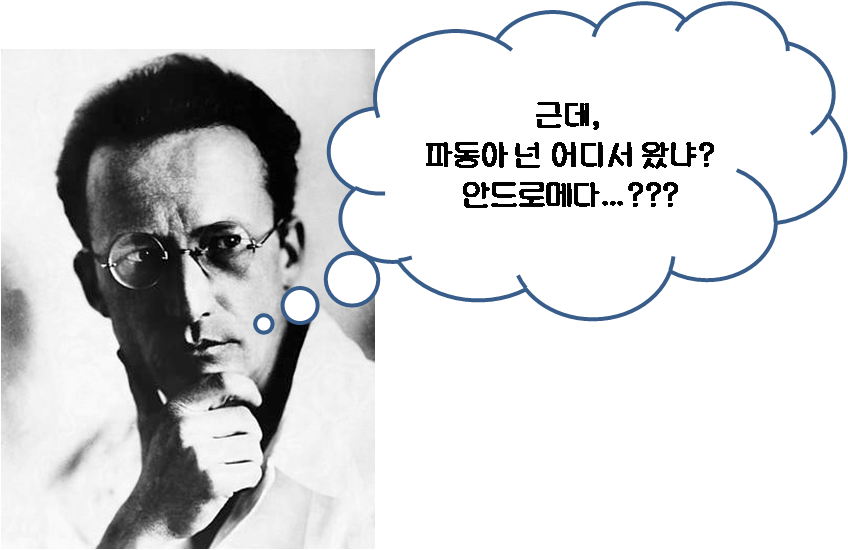

하지만, 웃프게도 슈뢰딩거는 파동의 원천에 대해서 명확하게 정의 하지 못했다.

자신의 이론의 파동이 무엇이 진동하여 생기는 것인지 설명하지 못했던 것이다.

이떄부터, 물리학계는 학파가 양분되어 닐스보어, 하이젠베르크, 막스 보른의 "불연속적 세계관"과

아인슈타인, 막스플랑크, 슈뢰딩거의 "연속적 세계관"으로 대립하게 된다.

보어, 하이젠베르크, 보른은 관측자의 행위가 양자의 존재 상태에 영향을 미친다는 코펜하겐 해석을 발표한다.

코펜하겐 해석(Copenhagen interpretation)은 20세기 전반기에 물리학에 영향력이 매우 컸던 해석으로

이들의 양자역학에 대한 논의가 코펜하겐에서 펼쳐졌기때문에, 그 지명에서 이름을 붙인것이다.

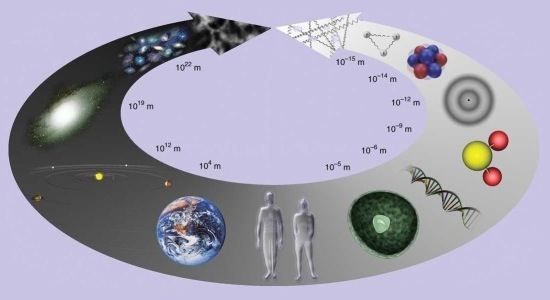

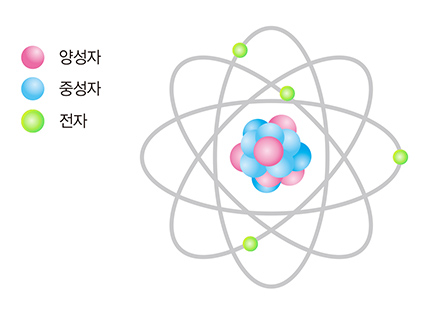

코펜하겐 해석에서는 우주를 거시세계와 미시세계로 나누어서 보는데,

우리의 일상생활이 포함되는 거시 세계는 뉴턴으로 대표되는 기존의 고전 역학이 지배하는 세계이고,

미시 세계는 양자 역학이 지배하는 세계다.

거시세계와 달리 미시세계에서 전자는 입자이기도 하고 파동이기도 한 ‘중첩상태(Superposition)’에 있다고 주장,

물질의 상태의 결정은 관찰(측정) 여부에 따라서 정해진다는 일종의 사후 결정론적인 입장을 취했다.

코펜하겐 해석에 따르면,세계는 불연속적이며 불확정성의 원리를 따른다.

전자(Electron)는 측정 가능한 것이지만, 연속적으로는 불가능한... 즉, 불연속적으로만 측정이 가능하다! 라고 주장했다

아인슈타인은 이에 반박을!

우리는 물리법칙에 따라 빛은 물방울 내부에서 굴절되어 분산된다는 것을 알고 있다.

이것은 눈에 보이지는 않지만,무지개가 만들어 진다는 것을 우리는 잘 알고 있다.

이것은 분명히 연속적으로 존재하는 것이다.

따라서, 전자를 당장 보지 못한다 라고해서 불연속적으로 존재한다는 가정은 말이 안된다!

너네님은 논리의 비약이 심하다! 라고 주장했다.

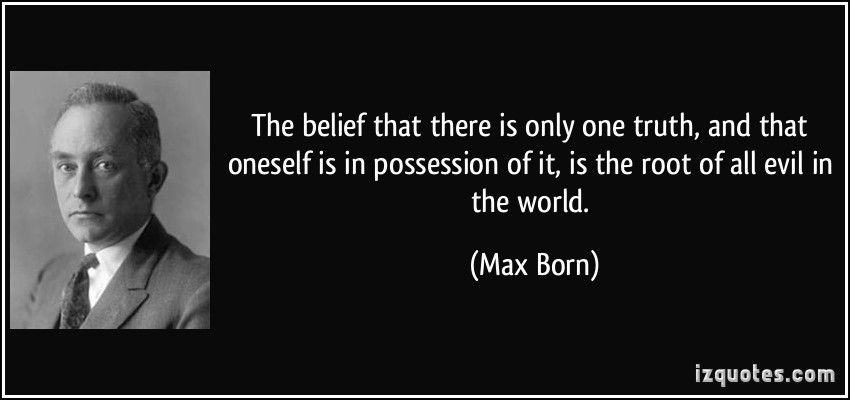

이것을 막스 보른(Max Born)이 확률해석으로 보완한다.

보른은 슈뢰딩거의 파동함수 = 확률밀도함수로 재정의하여 수학적으로 풀어서

파동과 행렬을 함께 정의, 파동함수를 확률로 해석했다.

슈뢰딩거 파동방정식의 본질은 "확률"을 의미하며, 양자의 세계는 확률적으로 존재한다고 주장했다.

정리하면, 파동함수 = 확률 이라는 것이며 그리고, 그것은 행렬역학 이라고 주장했다.

그러자, 슈뢰딩거는 당시의 거시세계의 이해관점을 바탕으로

관측에 의해 현상이 결정된다는 보른 해석은 불완전하다라고 강하게 부정하였다

그리고, 슈뢰딩거는 고양이를 괴롭힌다.

슈뢰딩거의 고양이

코펜하겐 해석의 등장이후, 물리학계의 거장들의 양자역학에 대한 의견 차이로 논쟁이 깊어져만 가고,

"전자와 광자"를 주제로 열띤 토론의 공식적인 자리가 마련된다.

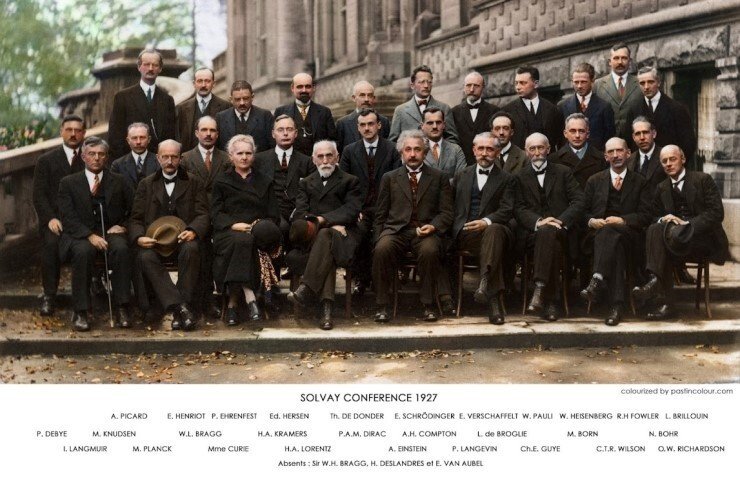

지상 최강의 정모로 불리우는

"제5차 솔베이 회의"에서 물리학, 화확계의 거물들이 모인다.

(29명의 참석자중 17명이 노벨상 수상)

(단체사진에서 슈뢰딩거가 유난히 눈에 띄며, 유일한 홍일점인 마리 퀴리의 포스가 느껴진다.)

여기에서 바로! 세기적인 과학적 대결이 본격적으로 시작된다.

먼저 닐스 보어가 등장한다

기존 물리학 관점으로는 세계의 모든 것은 확정되어 있어서 측정으로 확인 할 수 있는 것이다

즉, 관측자와 관측대상자가 완전히 분리되어 있어서

이미 관측대상자가 가지고 있던 상태, 특성을 재확인 하는 것이다

반면에, 하이젠베르크의 불확정성 원리에 따르면

미시세계인 양자세계에서는 측정은 대상을 교란 시키므로

주체와 대상이 분리 될 수 없다 라고 주장한다

그리고 막스 보른이 의견을 보탠다

중첩(측정하기 전에 확률적으로 여러 상태가 동시에 존재)원리에 따르면,

파동붕괴의 개념에 의해 이미 대상이 가지고 있던 상태는 애초에 존재하지 않는다고 주장했다.

이에, 아인슈타인은 절대 코펜하겐 해석을 받아 들일 수 없다고 주장

만약 측정으로 순간적으로 물질의 상태가 결정된다면, 빛보다 빠른 정보의 전달이 가능해 질 것이다!

전자가 모든 공간에 확률적으로 분포한다면, 어떤 특정 공간으로 순식간!!! 수렴 할 수 있다는 것이고

모든 영역에 퍼져있던 정보들이 한순간에 모이게 된다는 것이다.

이것은 광속을 뛰어넘는 것이므로 우주에서 이러한 법칙은 존재 할 수 없다!

이에 닐스 보어는

"전자는 측정을 하기 전까지 실제로 존재하지 않으므로 상관없다"

계속되는 공격에도 닐스 보어는 논리적으로 반론하여,

제5차 솔베르회의 결과 코펜하겐 해석이 여러과학자들의 지지를 받게 된다.

이를 계기로 아인슈타인은 하이젠베르크의 불확정성의 원리에 반대하며 닐스 보어와 논의하며 유명한 말을 남겼다

"신은 주사위를 던지지 않는다"

후에도 아인슈타인은 계속해서 반론을 제시했다.

하늘에 떠있는 달은 하늘에 떠있는 달은 내가 보지 않는동안 확률적으로 중첩상태로 존재하다가,

내가 달을 보게 되는 순간 딱 그위치에 존재한다는 것이냐?

그럼 내가 달을 보지 않는 동안은 달이 존재 하지 않냐??

이에 닐스 보어는

"양자역학의 물리법칙을 거시세계에 적용하면 안됨" 이라고 반론을 제시

이에 아인슈타인은 다시

"그럼 코펜하겐 해석은 도대체 고전물리학의 세계와 양자역학의 세계를 어느 시점으로 나눌수 있는것인가?"

라고 반론

닐스 보어의 대반

"알수 없다"

아인슈타인: "이게 말이 되냐?"

코펜하겐 학파: "닥치고 계산이나 하셔!" (Shut up! and calculate!!!)

이 논리로 거시적 세계와 미시적 세계를 두가지로 나눠서 물리법칙을 적용한다는 코펜하겐의 세계관은

기존 물리학자들에게 많은 비난을 받게된다.

그래도 닐스 보어는 그런 반론에 납득이 갈때까지 설명을 아주 열정적으로 했다.

슈뢰딩거도 코펜하겐 해석을 웃기지 말라면서 크게 반박하였다.

슈뢰딩거는 그런 일은 있을 수 없다고 하며, 고양이를 예시로 든 단순한 실험을 가정하였다

자! 슈뢰딩거의 고양이 패러독스가 등장한다!

(1) 외부와 차단된 상자속에 고양이 한마리가 있고 시험장치가 만들어져 있다.

- 방사성 시료: 방사성 붕괴가 발생되면 망치를 작동시킴

- 망치는 독극물이 든 병을 깨트림

(2) 1시간 후에 각각50% 확률로 고양이는 살거나 죽는다.

(3) 관찰자는 그 상자를 전혀 볼 수 없다

(4) 그럼 1시간 후에 고양이는 살았게? 죽었게?

슈뢰딩거는 코펜하겐의 이분법적 사고의 함정을 뚫어 버리는

니네 코펜하겐 해석대로라면,

방사성 시료를 측정하지 않는다면, 중첩원리(붕괴발생? 안발생?)가 적용될 수 있고,

그럼 거시적세계에서 물리적으로 연결된 망치, 독극물 그리고 고양이도 중첩원리에 따르는 것이고

고양이는 죽어있으면서 살아있어야 하는데, 이게 무슨 개같은 소리냐?

라고 반박한 것이다.

이 논리는 엄밀히 말해 아직도 해결 되지 않고 있다.

참고로, 1999년 오스트리아 빈대학교의 안톤 차일거링 교수가 이것이 가능 할 수 있다는 실험을 성공했다.

플로렌 구조를 이용해 이중슬릿의 간섭무늬를 구현함

(※플로렌: 탄소 60개로 이루어진 것으로, 전자나 광자에 비교한다면 거대하지만, 거시적 관점으로는 매우 작다)

이 실험으로, 결 어긋남(De-coherence)라는 특정한 조건이 만족 되면 간섭효과가 발생된다는 힌트를 얻었다.

정리하자면,

- 이중슬릿을 통과하는 전자는 파동의 형태로 존재한다.

- 측정을 하게 될때 파동의 고유의 성질, 결의 구조가 어긋나버려 전자는 입자처럼 행동하여 간섭현상이 불가능해짐

깔끔하게 마무리 되지 않은, 이 논쟁...훗날, 천재의 등장으로 이 논의가 해결되길 바라며...

"What is Life?" , "생명이란 무엇인가?"

슈뢰딩거가 아일랜드의 더블린 고등연구소에 재직중, 1943년 더블린 트리니티 칼리지에서

일반 대중을 대상으로 강연을 했다. 이것을 토대로 책을 출간하게 되는데,

이것이 1944 년 출간된 슈뢰딩거의 “What is Life?: 생명이란 무엇인가?”라는 책이다.

정확한 원재는 "What is Life? The Physical Aspect of the Living Cell", 즉 물리학 관점에서 본 세포다.

그의 이론을 바탕으로 생명이라는 주제에 대해 종합적인 해석을 시도 하였다.

현재의 과학적 사실과 비교한다면 틀린 부분도 있지만, 당시 슈뢰딩거는 물리학, 화학, 생물학을 융합하여

양자역학적으로 잘 풀어내어,

생명체는 조잡스러운 기계 구성물이 아닌, 양자역학적으로 잘 설계된 훌륭한 작품이라고 표현했다.

슈뢰딩거의 이책은 20세기 생물학에 바이블로 많은 영향을 끼쳤다.

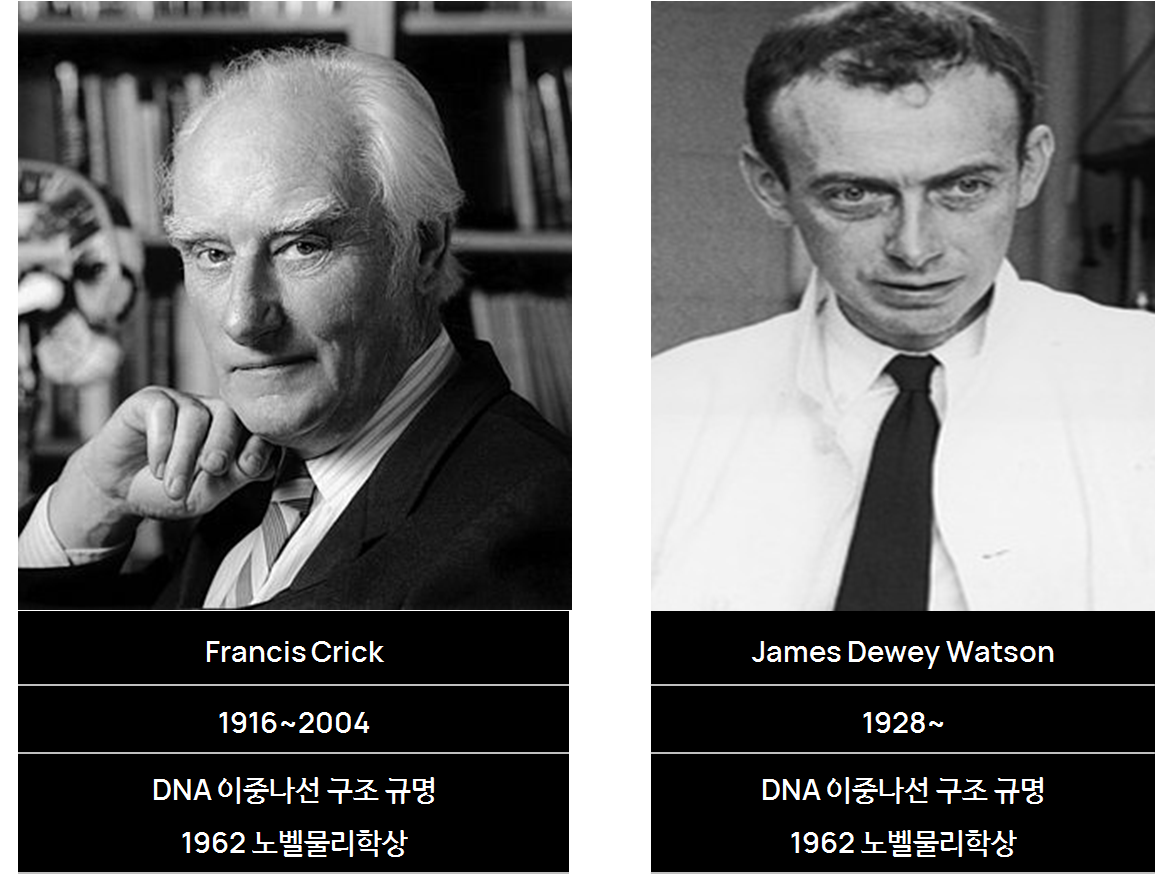

대표적으로 "생명이란 무엇인가" 를 읽고 나서 자신의 전공을 전향하였고, 이론의 초기 아이디어에 영향을 받은

물리학자에서 생물학으로 전향한 프란시스 크릭(Francis Crick)과

동물학에서 유전학으로 전향한 제임스 왓슨(James Dewey Watson)은

DNA이중나선 구조를 밝혀 1962년 노벨 생리의학상을 수상했다.

(모리스 윌킨스: Maurice Wilkins 과 3명 공동 수상)

후에 슈뢰딩거의 생각을 계승하여, 린 마굴리스(Lynn MarguLis) 와 도리언 세이건(Dorion Sagan) 도

같은 제목의 책을 썼다. (이름으로 추측되지만, 도리언은 칼 세이건의 아들, 린 마굴리스는 첫번쨰 부인이다)

당시 슈뢰딩거의 주장에 부족했었던 부분을 현재의 과학적 측면으로 상세히 다루었다.

(린 마굴리스: 1938~2011 / 시카고대 - U.C 버클리 박사 / 가이아 이론, 세포내 공생설, 메사추세츠 대학교 교수)

(도리언 세이건: 1959~ / 작가, 여러 유명 과학자들과의 공동 집필, 특히 과학의 철학적 관점의 출판물이 많음)